當顆粒縮小至微納米尺度時,會出現四大神奇現象:表面效應(表面原子比例大幅增加)、小尺寸效應(量子約束效應)、量子隧道效應和宏觀量子隧道效應,因此賦予了微納米顆粒迥異于許多常見塊體材料的聲、光、電、磁、熱等物理化學特性,在生物醫學、光電、新能源、航空航天等高精尖領域得到了廣泛的應用。

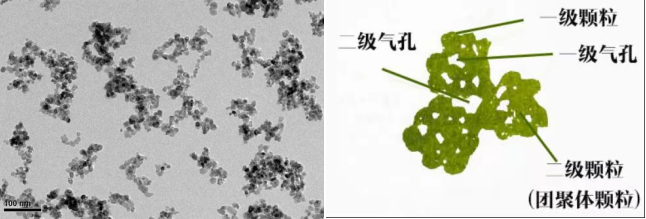

不過,另一方面,微納米材料極高的比表面積也使得其表面能可能比宏觀材料要高出數倍,甚至更多,顆粒極易自發地、不可控地發生團聚,形成尺寸更大的次級粒子。這種強烈的團聚傾向不僅使得基于單個顆粒尺寸的獨特物理化學性能難以充分發揮,還可能導致在實際應用中難以分散、流動性差、加工過程堵塞、產品性能不穩定或批次一致性差等一系列棘手問題。

微納米顆粒團聚體(來源:網絡)

表面改性技術通過采用物理、化學等方法對粉體顆粒表面進行處理,可以有目的地改變粉體表面的物理、化學性質,或賦予其新的功能,從而滿足粉體在不同應用場景中的需求。但需要注意的是,除了工藝和設備外,粉體的表面改性在很大程度上也依賴于表面改性劑在粉體表面的作用來實現。目前,國際上粉體表面處理劑的種類多達幾千種,從常見的硅烷偶聯劑、鈦酸酯偶聯劑、各類表面活性劑(陽離子、陰離子、非離子、兩性離子)、到高分子分散劑(如聚乙烯吡咯烷酮PVP、聚丙烯酸銨鹽)、再到功能性磷脂/聚乙二醇(PEG)等專門設計的表面改性助劑,不同的改性劑擁有不同的基團及改性原理,對粉體表面的改性效果和改性后產品的應用性能也有不同程度的影響,因此,如何根據粉體原料的性質、產品的用途或應用領域以及工藝、價格和環保等因素選擇合適的改性工藝以及改性助劑是每個粉體技術研究與應用人員的必修課。

廣州哈伯粉體改性劑(部分)

12月23-25日,于珠海舉辦的“2025全國粉體檢測與表面修飾技術交流會(第九屆)暨CEMIA粉體技術分會2025年年會”上,廣州哈伯新材料科技有限公司的研發總監凌暉先生將在會議現場分享報告《微納材料表面處理技術與助劑選用之探討》。屆時,他將憑借多年來在有機合成、高分子材料、化學助劑方面的豐富經驗,闡述微納材料表面改性的目的和影響因素,介紹目前主要表面改性劑的優缺點及選用方法,并詳細分享“哈伯”微納材料改性技術的創新思路。如您對該報告內容感興趣,歡迎報名參會!

報告人介紹

凌暉,現任廣州哈伯新材料科技有限公司研發總監,畢業于華南理工大學應用化學專業,長年在頂級跨國化工企業工作,具有有機合成、高分子材料、化學助劑等多領域的應用技術有豐富經驗,對跨領域應用有獨到見解。

珠海粉體表面修飾論壇會務組

作者:粉體圈

總閱讀量:939供應信息

采購需求